给人自由,是刑事辩护律师的硬核武器——又一私募基金涉嫌非法吸收公众存款案当事人被释放

时间:2019-04-29 作者:张王宏 访问量:

给人自由,是刑事辩护律师的硬核武器——

又一私募基金涉嫌非法吸收公众存款案当事人被释放

又一私募基金涉嫌非法吸收公众存款案当事人被释放

张王宏:金融犯罪案件辩护律师、广强律师事务所合伙人暨金牙大状金融犯罪辩护与研究中心主任

从2018年10月18日被刑事拘留,到2019年4月19日取保释放,陈某某涉嫌总金额达30多亿的国某私募基金被控非吸案取得了阶段性成果,而这一成果的取得,源于当事人对法律的信任、辩护律师对无罪证据孜孜以求的挖掘、法治信仰不动摇的检察官。

组合拳出击:三架马车驱动无罪审查

《不起诉法律意见书》、《调取证据申请书》、《羁押必要性审查和转为取保候审申请书》,是这个案子里使用的组合拳。

陈某某涉嫌国某基金涉嫌非法吸收公众存款案,由于涉案资金量大,一度被以集资诈骗为名移送至广州市检察院。如果这样,就意味着,16名嫌疑人中,会有人被判处十年以上无期徒刑。然而,凭着对非法集资犯罪的了解,加上承办大量同类案件的经验,办案团队认为集资诈骗的定性对涉案当事人来说,是完全错误的。

果然,移送十天后,案件又回到区检察院。

然而,纠错需要证据,张王宏律师与团队成员一道,在一周内完成海量证据的梳理和阅卷,形成初步的阅卷笔录,接下来,整理出《关于陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪之证据不足不起诉意见书》,通过会见当事人,律师团队结合以前经验,针对案件中存在嫌疑人大量投资未取回的情况,迅速形成《关于陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪案之调取全部涉案证据之申请书》。

《关于对陈某某进行羁押必要性审查并转为取保候审之申请书》,并于3月18日递交承办检察官。

4月初,张王宏律师在东北开庭期间,错过了6个广州陌生固话打来的电话,回复时被告知,来电方系某区检察院,专门致电是为了告知律师,相关法律文书已收到,羁押必要性审查正在研究中。

4月19日上午,陈某某的配偶来电,说自己接到检察院的电话,要求带上结婚证和身份证过去检察院。张王宏律师基于丰富的取保经验,告诉他尽快安排时间前往,按公权力机关要求,准备好办理人保或财保的手续。

当天晚上8时,陈某某的配偶,激动地再次致电,告知张律师:“你判断的很准,我太太已经出来了。”

专业的问题:备案私募基金涉罪有什么死穴?

与之前办理过的善林金融、睿信贷一样,国某基金同样是办理了正规备案手续的合法私募基金。陈某某作为长期在金融行业就业人员,在之前同事介绍她过去前,还专门工商登记网站查询有关记录,确认为合规合法的企业后,才办理了入职手续。

律师会见后,又反复与当事人确认,是否存在转发公司网站、微信公众号有关在售基金信息。陈某某矢口否认,而且明确,自己就是发微信,也会屏蔽掉陌生人,因为公司有要求。她反问律师:“我就要五十岁了,有什么必要冒险赚这个钱呢?”

非法性、公开性、利诱性、社会性,是非法集资犯罪共同的特征,而禁止公开宣传也是私募基金等下管理的规定,撇清了这层关系,涉案基金唯一的问题,就是南京主营业地的总裁张某某违规挪用资金的问题,但作为广州基层理财师来讲,陈某某无论如何是不可能知悉的。

但看起来简单的事实,必须有专业透彻的表达,为此,张王宏律师在法律意见书中,将陈某某作为公司最低层的理财师,其下没有更低层级的人员作了专业论述,而所谓“营销副总”,仅仅是方便工作和社会交往需要而虚挂的头衔,并无真实对应的管理人员,也没有实质管理的工作内容。

成功的秘笈:千回百转专业坚持之后的回报

笔者一直认为,相信法律的当事人+诚恳尽责的专业刑辩律师+法治信仰永不泯灭的检察官(法官)=就是被错误羁押当事人的自由。

国某基金的陈某某案,是上述公式的又一次验证而已。当然,在此之前,笔者自2015年以来,已经有13起案件31起当事人因为专业的辩护,在侦查阶段、审查起诉阶段重获得自由。

对于刑事辩护的方法,有人搞规范化,有人讲丰富的经验。其实,在基本模式的基础上,方法可以由万变组合而成,就像魔方一样。虽然万变不离其宗,但其宗旨是需要万变的。包括前述三套马车,其实也并不是固定不变的,其中固定不变的做法,就是要根据不同的案情,包括当面接触时检察官、法官微表情所反映出来的动态的、全息的全部信息,变化各种法律文书搭配,设法最大限度实现当事人合法权益,而避免冤错案,不可逆地挟裹于固有的刑事诉讼程序中滚滚向前。

对于有志于刑事辩护的律师而言,就笔者经验看,成功其实也很简单,那就是:正确专业的方法,加上自己千转百回的努力,在坚韧不拔的默默坚持之后,终会看到机遇女神似乎不经意间的神秘微笑。

不可捉摸,却说明了一切。

这就是刑辩的魅力,就象所有成功的共同之处一样。

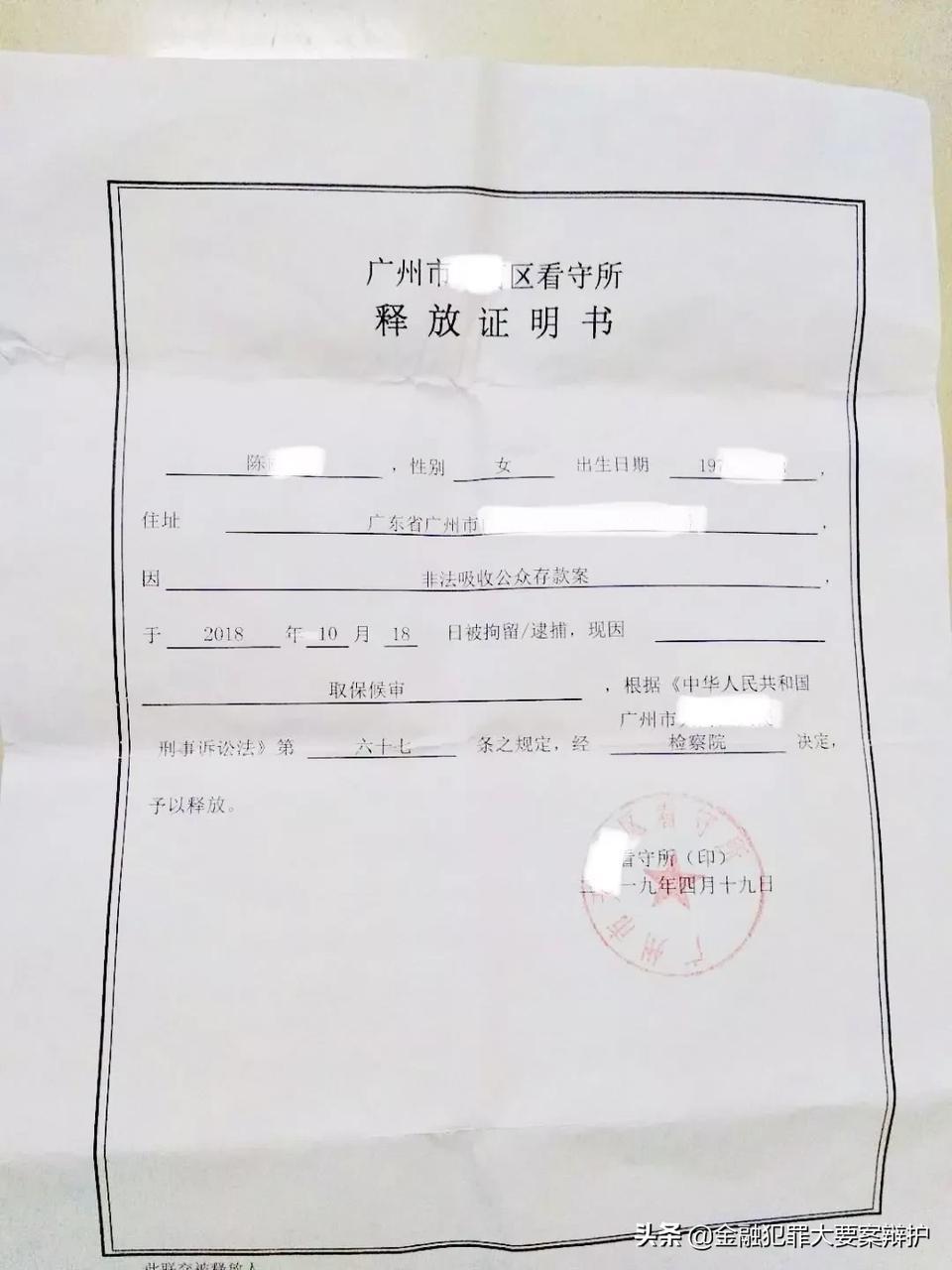

附件1:《释放证明书》

附件2:

关于陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪一案事实不清、证据不足依法应对其作出不起诉决定的法律意见书

广州市某某区人民检察院:

张王宏律师受陈某某本人及其亲属的委托和广东广强律师事务所的指派,在陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪一案中,担任陈某某的辩护人。辩护人查阅了本案全部卷宗材料,通过多次会见陈某某,综合全案事实与证据,认为本案指控陈某某构成非法吸收公众存款罪事实不清、证据不足,恳请贵院依法对陈某某作出不起诉决定。

根据广州市公安局某某区分局做出的穗公云诉字(2019)001xx号《起诉意见书》,本案指控陈某某构成非法吸收公众存款罪的逻辑如下:

犯罪嫌疑人陈某某在2015年4月至2018年7月期间,与其他14名销售人员,在没有获得相关金融管理部门批准的情况下,在明知犯罪嫌疑人张某某为国某基金管理(北京)有限公司及其基金项目的实际控制人,以公开的手段,向社会不特定公众销售该公司的私募基金,构成非法吸收公众存款罪。

辩护人从全案事实、证据,结合相关法律规定,认为陈某某被控非法吸收公众存款罪的主要问题如下:

一、客观上,陈某某在销售基金的过程中,严格按照公司基金销售流程规定,每只基金的购买人数没有超过200人,也没有通过微信朋友圈、打电话等方式公开宣传基金产品,基金所销售的客户,都是亲朋好友以及多年前工作中结识的客户。

二、主观上,从陈某某自身购买了500多万元国某基金产品、“暴雷”后协助受害人报警备案、接到警方通知后主动归案,可知她并没有从事非法吸收公众存款的故意。

具体事实和理由如下:

一、从本案现有证据来看,不能认定陈某某实施了非法吸收公众存款的客观行为。陈某某作为基金从业人员,主要是为国某基金销售基金产品。

根据会见时陈某某所述,其所销售基金每支均没有超过法律所规定的200人的上限,也没有对外公开宣传,公司规定不允许在微信朋友圈,或者微信群发布基金销售的信息,也不允许通过手机短信发。陈某某强调,她介绍的客户都是符合条件的合格投资者,而且销售500万元以下产品时,都会进行录音录像,进行投资者风险提示、经济状况的调查测评,并制作《基金风险提示函》《基金投资者风险测评问卷》《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》,由其本人签名,要求客户提供符合投资条件的凭证,包括个人收入证明、银行流水、投资经验凭证等,操作流程符合规范。

陈某某还介绍,她在基金销售前,均有通过证监会官网查询基金备案情况,并对项目的真实性通过“企查查”进行核实,陈某某已穷尽了一名基金销售人员合理的注意义务。

国某基金所进行的“答谢会”活动,主要是一种维系客户关系的方式,会中不涉及理投项目的具体内容,参与对象均是已经购买了产品的300万以上的大客户,对象固定,不存在向不特定公众公开宣传私募基金产品。

二、现有证据不能证明陈某某主观上有实施或帮助他人非法吸收公众存款罪的故意。

陈某某自身购买了500多万的国某基金,至今未能兑现。陈某某在购买国某基金的产品时,有搭在其他客户的名义上购买,她搭在其他客户名义上购买国某基金,是为了符合赚取1000万以上客户才能享有的较高收益,这种搭购行为如果陈某某本人也有购买同样基金产品,则总体购买基金人数并没有因为陈某某的出现而增加,因此搭购行为并不违反基金销售的穿透审查规定,当然就不存在向不特定多数人吸收存款,也不会构成非法吸收公众存款罪。

此外,陈某某还投资315万购买绿某股票和农业x号基金。

从以上投资可知,陈某某把自己数额特别巨大的资金(实际包括了自己多年的积蓄的所有资金)都投资在基金买卖上,而且在自身积蓄不足100万的情况下,搭在其他客户的名义下购买国某基金产品。这说明她对国某基金是充分信任的,相反,如果案发前知道相关行为构成犯罪,她是无论如何不会如此大量购买和持有的。陈某某的投资行为以及搭购行为,恰恰可以证明其并不具有从事非法吸收公众存款犯罪的故意。

三、现有证据可以证明陈某某只是国某基金的销售人员,虽然有销售经理的头衔,但这只是公司对外宣传开展业务时的一个噱头,实际上陈某某的职责只是销售基金产品,对于总部资产端运作情况并不知情。且直到2018年8月国某基金出事后,才知道张某强是国某的实际控制人。

四、本案关于陈某某有涉及非法吸收公众存款行为的证据只有被害人陈述,在卷B72、73的所有证人证言中均未提及陈某某,在卷B75、76的同案其他犯罪嫌疑人供述中,详细讲述了国某基金的组织结构以及从资金链出现问题到最终“暴雷”的全过程,但是,供述中并未提及陈某某本人,对陈某某以及这个层级的人员均用某销售团队一语带过。只有被害人戚语薇在其陈述中提及,在介绍基金产品时,陈某某有提到张某强是国某基金的幕后老板,有向其介绍基金产品的资金使用情况,以及签订合同时有回购协议,本案未有其他证人证言、书证等证据可以证明陈某某通过公开宣传方式向不特定公众吸收公众存款。根据《刑事诉讼法》第五十三条规定:只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚。因此,本案只有被告人供述,并无其他证据,不能认定陈某某构成非法吸收公众存款罪。

具体理由如下:

首先,国某基金公司的人员架构为“副总裁——总经理——理财师”,陈某某是等级最低的理财师,结合在案证据,没有任何劳动合同或任命状或会议纪要,可以证实陈某某为营销副总。根据陈某某在多次的讯问笔录中的辩解,所谓的“销售副总”,只是国某公司对外宣传的噱头,实际上理财师的职责只是销售基金产品,对于总部资产端运作情况并不知情。作为销售端,陈某某仅知道客户的投资款流入到托管银行,并且因为托管银行的存在,陈某某相信公司对于投资款项的管理是合乎法律规定的,对于投资款的实际去向,陈某某本人并不知情。

其次,在询问10位销售人员何时知道张某强是国某的实际负责人这个问题时,陈某某与其他8位销售人员的回答一致:直到2018年8月国某基金出事后,才知道张某强是实际控制人。

其中仅有苏某某一人回答,在基金发行前,就已经知道张国某是国某的实际控制人,但在其之后的笔录中又说,直到2018年国某基金出事后,才知道张某强为实际控制人。在这个问题上,苏某某的回答与其他销售人员的回答存在矛盾,且没有其他在案证据可以印证苏某某的说法,苏某某的说法为孤证,不具有证明力。

同时,退一步而言,即使陈某某在2018年8月国某基金出事前,就已经知道张某强为国某基金实际控制人,也并不必然构成犯罪,陈某某作为国某基金的基层销售人员,严格按照公司基金销售流程规定销售基金,对基金项目进行了查询,通过证监会官网确认了基金备案情况,在尽到合理注意义务的情况下,对陈某某定罪处罚有违刑法的谦抑性。

再次,在国某公司总部出事之后,陈某某积极帮助广州地区客户维权、报案、协助受害人降低损失,根据陈某某所述,在销售端出现问题后,公司曾派人前往南京、三亚了解项目情况,并向北京证监会、基金协会反映情况,积极维护投资者权利,其自己也于9月12日向广州市某某区公安分局经济犯罪侦查大队报案,报称国某公司涉嫌集资诈骗案,在报案后,也多次配合天河经侦,整理、报送有关资料。

最后,在国某基金“暴雷”后,陈某某接到警方通知后主动归案、配合调查,符合《刑事诉讼法》第六十七条的相关规定,并且部分受害人委托陈某某代为处理国某基金报案事宜,陈某某在此过程中也积极协助受害人降低损失。陈某某主观上没有非法吸收公众存款的故意。

综上所述,陈某某在销售基金产品过程中操作规范,没有向不特定公众公开宣传私募基金产品;作为等级最低的理财师,其职责是销售产品,对于国某基金资产端的运作情况不了解,对于投资款的实际去向不知情;陈某某自身也投资了国某公司的产品,也是本案的被害人,在国某公司总部出事后,积极帮助客户维权,不具有非法吸收公众存款的故意。在结合起诉意见书中所提及的在案证据后可知,本案指控陈某某构成非法吸收公众存款罪的证据,只有部分被害人陈述,未有其他证据可予以印证被害人陈述的真实性,应当根据《刑事诉讼法》第五十三条的规定,认定陈某某不构成非法吸收公众存款罪。本案事实不清,证据不足,恳请贵院依据《刑事诉讼法》第一百七十一条之规定,依法对陈某某作出不起诉决定。

此致

广州市某某区人民检察院

辩护人:广东广强律师事务所

张王宏律师

2019年3月7日

张王宏律师

2019年3月7日

附件一:证监会备案情况查询截图(略)

附件二:陈某某销售基金对象及金额图(b76 p194~210)(略)

(注:因涉及案件、涉案人员隐私,法律意见书中原有截图46幅在发布时已删除)